近日,晶体材料全国重点实验室于小雯教授与刘宏教授团队在电化学合成氨基酸方面取得新进展。相关成果以“Hydrogenation of‘ Readily Activated Molecule ’for Glycine Electrosynthesis”为题发表在Angewandte Chemie International Edition。文章第一作者为晶体材料全国重点实验室2023级博士研究生孙小雯,通讯作者为斯德哥尔摩大学袁家寅教授,山东大学刘宏教授和于小雯教授,山东大学为第一作者和第一通讯单位。

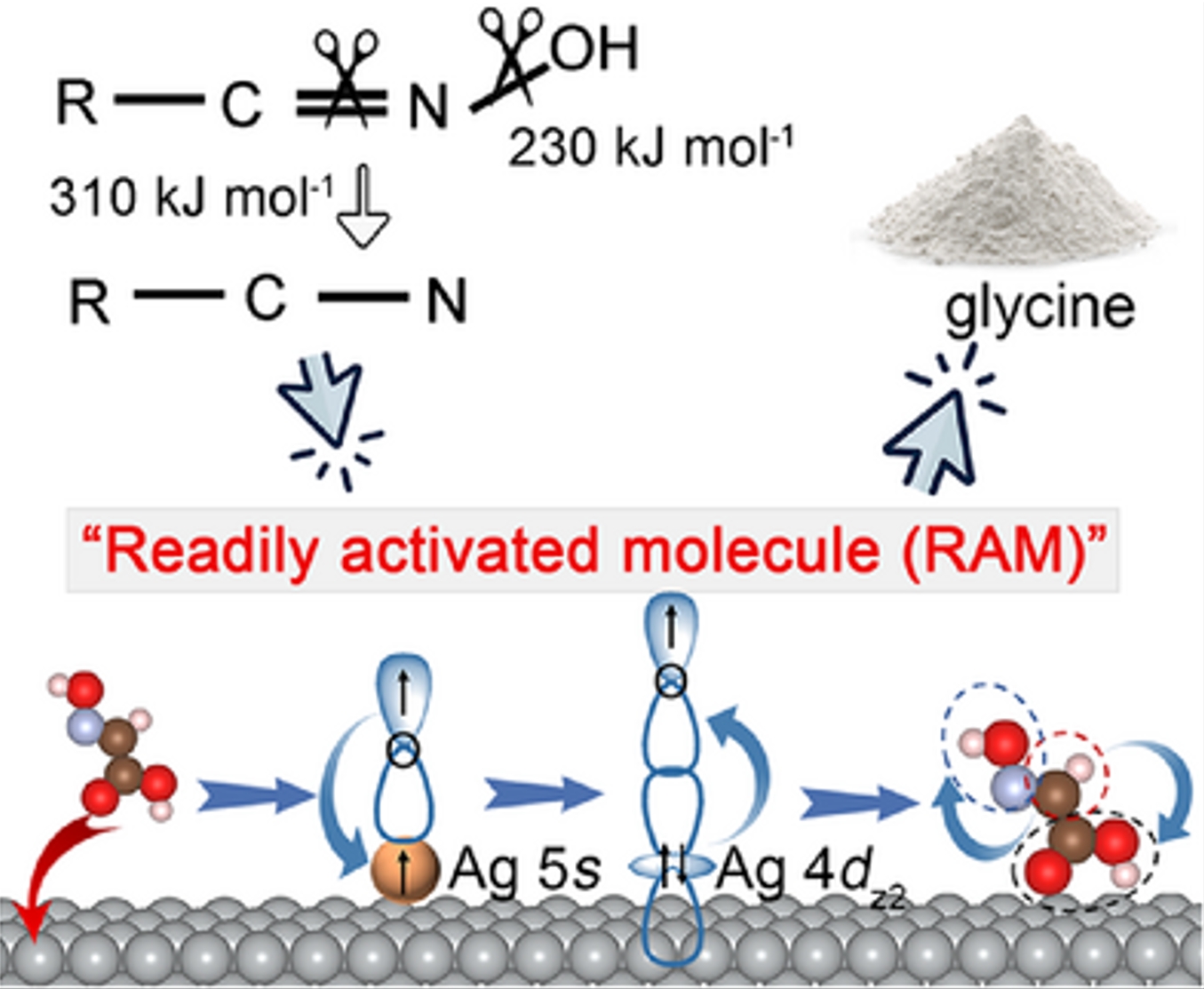

甘氨酸是最简单的氨基酸,在食品和制药工业中具有重要作用。过去几十年里已发展出多种甘氨酸的合成方法,其中,电合成方法因其具有高效、低成本、环境友好的特点,成为代替传统氯乙酸氨解法(产物纯度低)和施特雷克法(生产成本高)的有效途径。电催化乙醛酸和羟胺合成甘氨酸的反应过程分为乙醛酸与羟胺自发脱水形成肟(R–C=N–OH)和电催化加氢将肟转化为甘氨酸。其中,肟分子加氢过程涉及关键步骤N–OH键(解离能230 kJ/mol)的断裂与C=N双键(615 kJ/mol)到C–N单键(305 kJ/mol)的转变。

针对当前研究依赖经验性试错的局限,研究团队创新性地构建了基于计算化学的理论框架,通过系统分析不同价电子结构的金属(111)晶面对质子耦合-电子转移过程、析氢副反应及产物脱附的影响,提出“易活化分子”的概念,由于乙醛酸肟分子的易活化性质,使得弱吸附型催化剂(如Ag)既能有效活化其N–OH与C=N键并促进加氢,又可抑制析氢副反应(HER),同时加速产物脱附。进一步实验有效验证了理论预测。同时,合成的超轻泡沫银电极展现出卓越性能,其起始电位低至–0.09V(vs.RHE),甘氨酸选择性达93%,产率高达1327μmol h-1,连续运行20小时即可获得克级高纯甘氨酸粉末,并可推广到其他氨基酸的合成体系。该研究不仅奠定了肟介导合成不同氨基酸的理论基础,也为其他电合成体系中高效催化剂的筛选提供了新的思路,即从中间体的内在性质出发,实现催化剂的精准设计。

于小雯教授、刘宏教授团队在光/电催化领域已取得多项研究成果,先后发表于Chem. Soc. Rev.,Angew. Chem. Int. Ed.,Adv. Energy Mater.,ACS Nano,Appl. Catal. B-Environ.等国际期刊。相关研究工作得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、山东省泰山学者青年专家、山东大学齐鲁青年学者等项目以及山东大学和晶体材料全国重点实验室的大力支持。