近日,晶体材料全国重点实验室与安徽大学、澳大利亚卧龙岗大学研究团队合作,在HfO2基晶体铁电相形成机理方面取得新进展,相关成果以“Unlocking the phase evolution of the hidden non-polar to ferroelectric transition in HfO2-based bulk crystals”为题发表在Nature Communications。山东大学晶体材料全国重点实验室副研究员王树贤为第一作者,山东大学教授于浩海、安徽大学教授葛炳辉、卧龙岗大学教授张树君、山东大学教授张怀金为通讯作者。山东大学为第一作者和第一通讯单位。

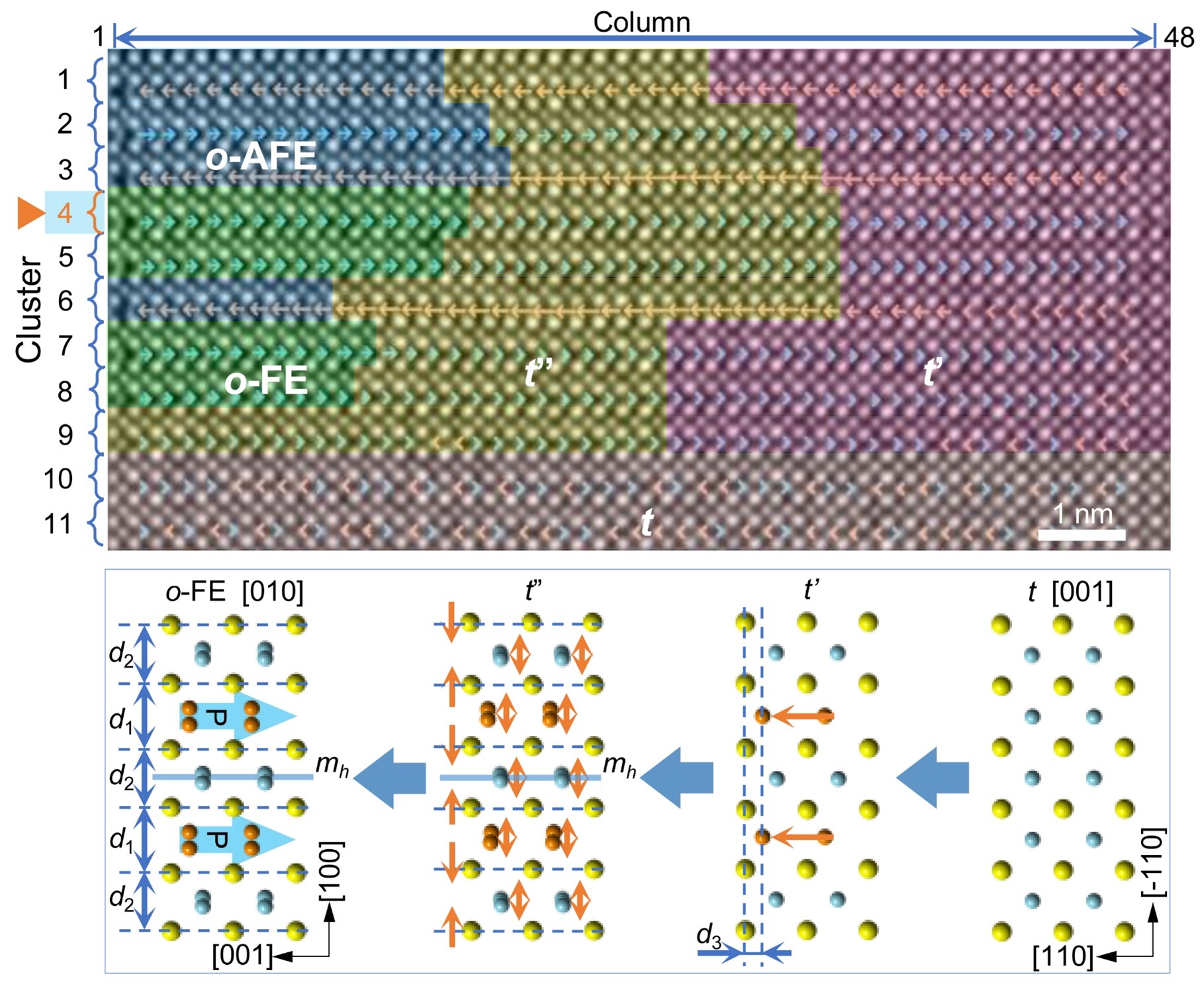

Lu:Hf1-xZrxO2体块晶体的iDPC-STEM数据与其铁电相演变机理示意图

氧化铪基铁电材料作为突破摩尔定律极限的下一代微电子核心材料之一,因其与CMOS工艺的高度兼容性及原子级厚度下稳定的铁电极化特性,在非易失性存储器和铁电场效应晶体管等关键器件中展现出重要的应用前景。长期以来,受限于HfO2材料多相共存的结构复杂性和单一铁电相单晶的生长难度,其铁电相形成机制与相演变路径解析一直存在争议,限制了其铁电本质的理解及其器件性能的提升,因此,相关研究是近十余年来本领域的研究热点和难点。

针对当前HfO2基铁电相形成机理所面临的研究瓶颈,研究团队创新性地采用共掺Lu3+和Zr4+离子协同调制策略,通过光学浮区法(OFZ)在Lu:Hf1-xZrxO2体块晶体中实现了精准晶型调控,借助积分差分相位衬度成像技术(iDPC-STEM)对轻元素的原子级分辨能力,成功实现了对正交铁电相(o-FE)、正交反铁电相(o-AFE)及四方非极化相(t)的精准鉴别。在此基础上,基于晶体尺寸优势,研究团队在t/o相界区域系统揭示了Hf和O原子的运动演变轨迹,完整解析了从亚稳四方t相向正交o-FE/o-AFE相转变的微观机制。此外,通过创新性结合快速极冷与后期退火协同工艺,发展了t-o相演变调控思路,成功实现了HfO₂基体块晶体中铁电相含量的可控调制。该工作不仅为揭示HfO2基铁电相起源机制提供了关键实验证据,更为理解纳米尺度铁电畴的演化规律开辟了新维度,所提出的晶型调控策略对开发新一代CMOS兼容的铁电、压电及热电多功能器件具有重要指导意义。

该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、山东省自然科学基金、山东大学青年学者未来计划等项目以及晶体材料全国重点实验室的大力支持。